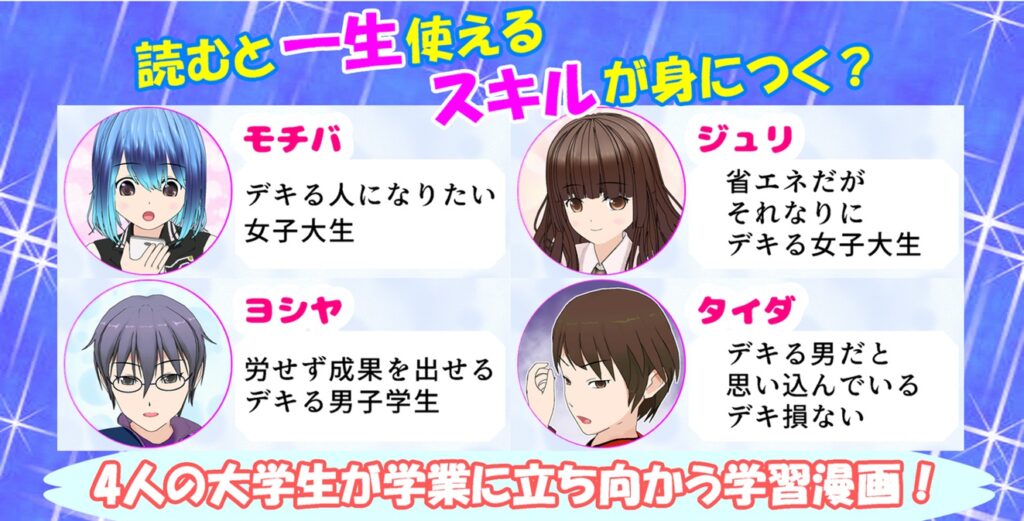

【漫画】学習能力を高める要素は?

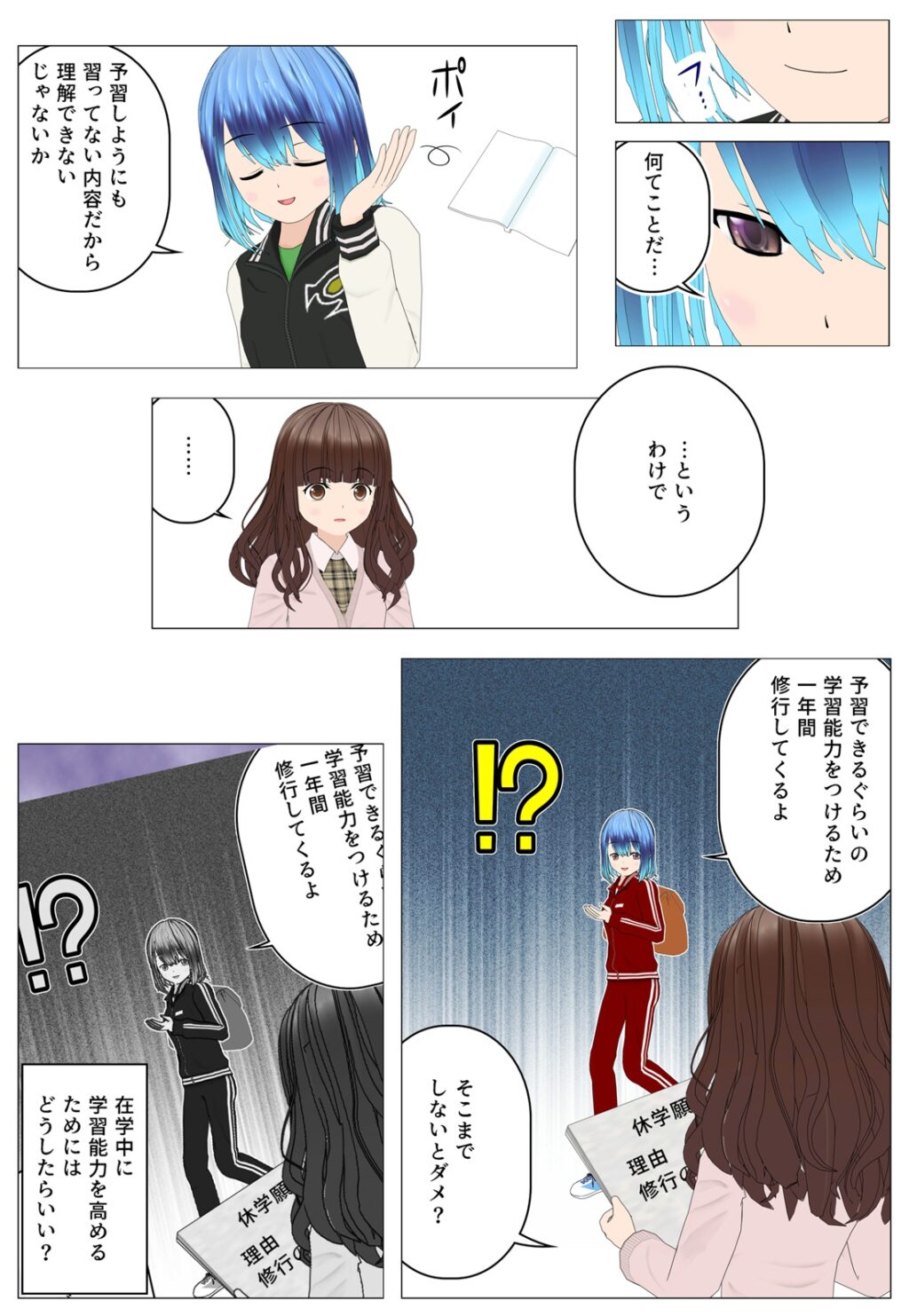

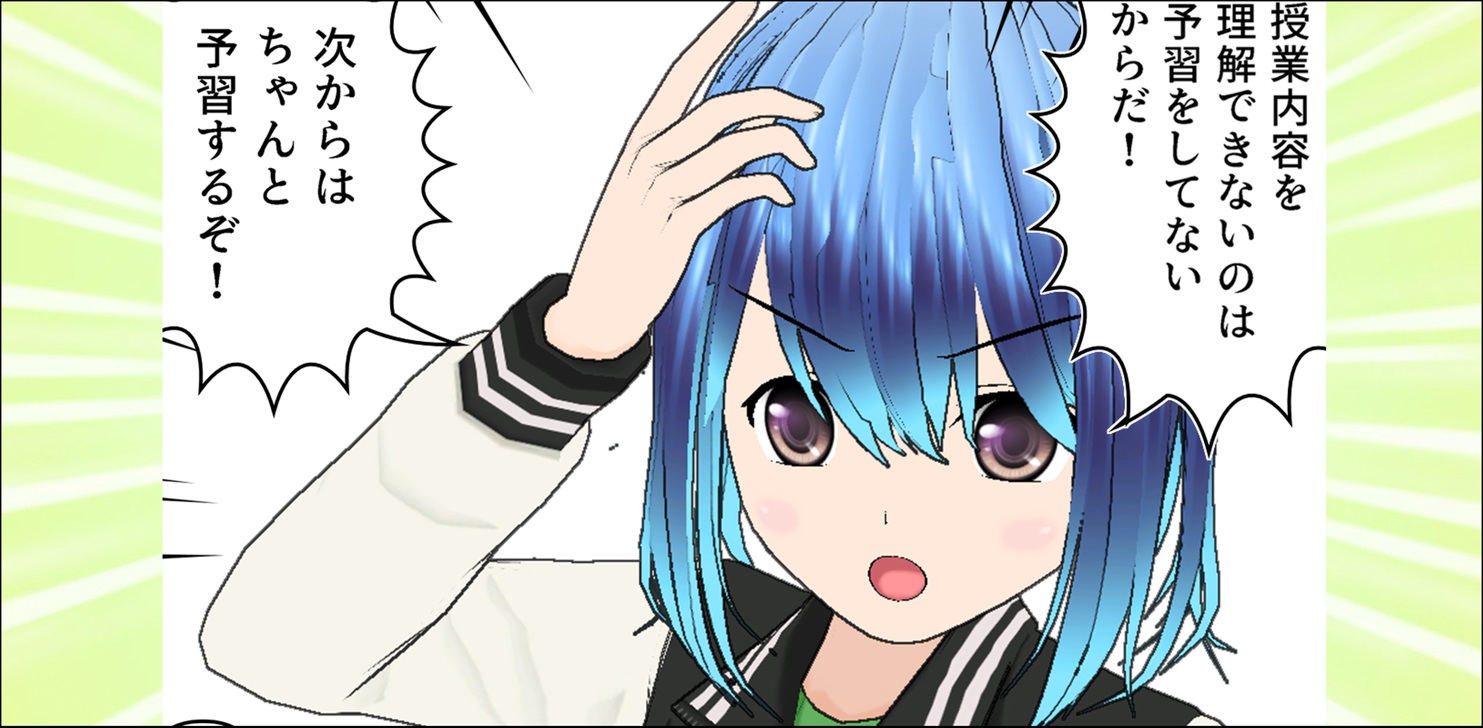

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

記事の要約

- 学習能力は変化する社会に適応し、キャリアアップするために不可欠な力。

- 学習能力には、自己調整学習力、メタ認知能力、批判的思考力、探求心がある。

- 大学では、授業、ディスカッション、発表、レポート、卒業論文を通じてこれらを養うことができる。

はじめに

大学生が、これからの社会で生き抜くために、どのような能力が必要だと考えますか?

学習能力はいつの時代でも求められる重要な力です。それはなぜでしょうか? また、その構成要素には何があるのか? 大学生活を通じて、どのようにしてこれらの能力を養っていけばいいのでしょうか?

この記事では、未来に向けた自身の成長に不可欠な学習能力の重要性とそれを育成するための大学での学びについて解説します。

学習能力ってどうして必要なの?

学習能力は、社会に出たら大学以上に求められる能力になります。なぜでしょうか?

仕事は常に変化し続けています。新しい知識やスキルが求められ、適応できない人は取り残されてしまうのです。学習能力があれば、そういった変化に柔軟に対応できます。しかし、学習する習慣がなければ、新しいことを身につけるのは難しくなります。

また、昇進や転職の際にも学習能力は重要視されます。成長意欲があり、自己研鑽できる人材が求められているのです。学習能力がなければ、キャリアアップのチャンスを逃してしまうかもしれません。

学習能力は、「賞味期限のないスキル」のひとつです。「賞味期限のないスキル」とは、技術や社会の変化に左右されず、長期間価値を持ち続ける基礎的な能力であって、技術が発展にしていって価値のある仕事や収入を得やすい仕事が変化していったとしても、学習能力の必要性は変化しないということです。なお、賞味期限のないスキルをなぜ身につけていかなければならないか、どのようなスキルが含まれるのかについては、以下で説明しています。

では、学習能力とはそもそもどのようなスキルから構成されるのでしょうか、また、それらのスキルはどのように身につけることができるのでしょうか。

学習能力にはどんな力が含まれる?

学習能力といっても様々な分類が考えられます。 賞味期限のないスキルという観点から、生涯役立つスキルとしての視点に立つとともに、大学等での取り組みと関連づける意味で、以下のように分類しています。

自己調整学習力

「自己調整学習力」とは、自分の学習プロセスを意識的に管理し、調整することにより、効果的に学習できるようにするための能力です。具体的に言うと、「自己調整学習力」とは、学習目標を自ら設定し、その達成に向けて適切な学習方略を選択し、学習状況をモニタリングしながら調整していく力のことです。自分に合った最適な学び方を見つけ出し、主体的に学習を進めることができるのが大きな特徴です。

この能力を身につけることで、効率的で質の高い学習が可能になります。目標達成に向けて集中力を維持しやすくなり、自分に合った方法で着実に知識を定着させられます。さらに、学習の過程で生じた課題に気づき、適宜対策を立てることもできます。

メタ認知能力

学習を効果的に進めるには、自分自身の思考プロセスや学習状況を冷静に把握し、適切にコントロールする力が欠かせません。 「メタ認知能力」とは、自分の認知過程を意識的に監視し調整する力のことです。具体的には、自分の理解度や思考の癖を客観的に捉え、その上で最適な学習方法を選択できる力を指します。 この能力が高ければ、自分に合った最適な学び方を見つけやすくなります。学習の進捗状況を的確に把握できるので、つまずきやすいポイントに早めに気づき、適切な対策を立てられるのです。また、思考の偏りに気づいて修正することで、より建設的な学びを実現できます。 「メタ認知能力」は、自己を深く理解することで培われる能力です。常に自分の内面に目を向け、率直に自己を見つめ直す姿勢が大切です。

批判的思考力

確かな知識を身につけるためには、情報を鵜呑みにせず、客観的に吟味し、論理的に判断できる力が必要です。なぜなら、間違った情報を学習してしまったら、トンデモナイ失敗や恥ずかしい目にあう可能性があるからです。

「批判的思考力」とは、様々な情報や意見を冷静に分析し、その信頼性を吟味した上で自分なりの結論を導き出す力を指します。単に与えられた情報を受け入れるのではなく、根拠に基づいて主体的に判断することができるのが特徴です。

この能力を身につけることで、間違った情報に惑わされずに本質を見抜くことができます。また、物事の本質を多角的な視点から捉えられるようになり、建設的な意見を形成できるようになります。さらに、自分の考えを論理的に説明する力も養われます。

「批判的思考力」は、物事を多面的に捉え、根拠に基づいて考える姿勢を持ち続けることで身につく力であり、これによって確かな知識と判断力を身につけられるます。

探求心

「探求心」とは、未知の領域に対する強い関心と、それを解明したいという渇望のことを指します。新しい知識や発見に心を躍らせ、常に「なぜ?」「どうして?」と問いかけ続ける姿勢です。

この能力があれば、学ぶことへの意欲が絶えず維持されます。知的好奇心から、自ら進んで学習課題に取り組むようになるでしょう。さらに、学んだことをきっかけに新たな疑問が生まれ、より深く探求したくなるという好循環が生まれます。

探求心は生まれつきの資質のように思えるかもしれませんが、実際には誰でも持ち合わせています。必要に迫られれば必死で調べることもあるだろうし、ちょっとしたきっかけで「もっと知りたい」と思えることも多々あります。日々の出来事に疑問を持つようにすることで、「探求心」が養われていきます。

学習能力を身につけるために大学ではどう取り組んでいったらいい?

大学では、学習能力を構成する「自己調整学習力」「メタ認知能力」「批判的思考力」「探求心」を磨くための多くの機会があります。うまく言語化されないことも多いため、おそらく多くの学生さんが気づいてないかもしれませんが、以下に示すような機会に積極的に取り組むことが学習能力の育成につながっていきます。

授業

大学では講義形式の授業が多いですね。基本的に教授が話をして学生をそれを聴くということです。講義というのは、学生の聴く姿勢次第で得られるものが格段に変わってきます。授業では、学習能力のうち「自己調整学習力」「メタ認知能力」「探求心」を磨くことができます。

授業では、課題に沿って自主的に学習する機会が多くあります。そこで自分に合った学習方法を見つけ出し、進捗状況を確認しながら調整することで、自己調整学習力が鍛えられるのです。

また、授業を通して自分の理解度を客観的に把握し、つまずきやすいポイントに気づけば、その対策を立てることができます。このようにメタ認知的に自分の学びを監視・制御する力、つまりメタ認知能力が養われます。

さらに、授業で新しい知識に触れ、疑問が生まれれば、それを解明したくなる探求心が芽生えます。教科書を超えた発展的な学びにも意欲的に取り組めるようになるでしょう。

これらの能力を身につけるには、授業内で積極的に発言したり、課題に主体的に取り組んだりする姿勢が大切です。例えば、ディスカッションでは他者の意見を踏まえて自分の考えを深め、発表の準備を通して論理的思考力を鍛えることができます。このように、能動的に授業に参加することが肝心なのです。

なお、大学の授業への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

ディスカッション

大学の授業ではディスカッションの機会が多くあります。ディスカッションが苦手な学生さんもいますが、講義を聞くよりもメンバーで話し合ってるほうがラクという方もいますよね。ディスカッションは、学習能力の「メタ認知能力」「批判的思考力」を養う重要な機会です。

ディスカッションでは、自分の意見を論理的に組み立てる必要があります。そのプロセスで、自分の思考の癖や偏りに気づき、それを修正することができれば、メタ認知能力が鍛えられるのです。つまり、自分の認知過程を客観的に捉え、適切に調整する力が身につくのです。

また、ディスカッションでは他者の意見を冷静に分析し、根拠に基づいて自分の考えを主張する経験から、批判的思考力も養われます。様々な視点から物事を捉え直し、論理的に判断する力が身につくのです。

これらの能力を高めるには、ディスカッションで積極的に発言し、相手の意見に真摯に耳を傾ける姿勢が大切です。例えば、「でも、この点はどうでしょうか」と疑問を投げかけながら、自分なりの論理的根拠を示しつつ建設的に議論を重ねることで、思考力が鍛えられるのです。このように、能動的にディスカッションに参加し、自分の考えを客観視する習慣をつけることが重要です。

なお、大学におけるディスカッションへの取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

発表

大学の授業では発表(プレゼンテーションともいいますね)の機会がけっこうあります。1人で発表することもあればグループで発表することもあります。得意な学生もいれば苦手な学生もいます。発表は学習能力における「自己調整学習力」「メタ認知能力」「批判的思考力」を身につける機会となります。

発表の準備では、課題に沿って自主的に学習する必要があります。そのプロセスで、自分に合った学習方法を見つけ出し、進捗状況を確認しながら調整することで、自己調整学習力が鍛えられるのです。

また、発表を通して自分の理解度を客観的に把握できれば、つまずきやすいポイントに気づき、その対策を立てることができます。このようにメタ認知的に自分の学びを監視・制御する力、つまりメタ認知能力が養われます。

さらに、発表では自分の意見を論理的に組み立てる必要があります。そこで、根拠に基づいて考えを構築する経験から、批判的思考力も身につくでしょう。

これらの能力を高めるには、発表の準備で主体的に学び、分からないことは積極的に質問する姿勢が大切です。例えば、教員や友人にフィードバックを求め、自分の理解の甘さに気づいたら、その部分を重点的に学習し直すなどの対策を立てることで、思考力が鍛えられます。

なお、大学での発表への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

レポート

大学の多くの授業でレポートを作成することになります。レポートが嫌いな学生さんは多いですよね。でもね、レポートは授業の内容について深めるだけでなく、学習能力における「自己調整学習力」「批判的思考力」「探求心」の育成に役立ちます。

レポートでは、課題に沿って自主的に学習する必要があります。そのプロセスで、自分に合った学習方法を見つけ出し、進捗状況を確認しながら調整することで、自己調整学習力が鍛えられるのです。

また、レポートを書く際には、様々な情報を根拠に基づいて吟味し、自分なりの結論を導く必要があります。このように、情報の信頼性を批判的に判断し、論理的に考える力、つまり批判的思考力が養われます。

さらに、レポートのテーマに関心を持ち、より深く探求したくなる探求心が芽生えるでしょう。新たな疑問が生まれれば、さらなる学習意欲につながるという好循環が生まれます。

これらの能力を高めるには、レポートの準備で主体的に学び、分からないことは積極的に質問する姿勢が大切です。

なお、大学におけるレポートへの取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

卒業論文

大学によっては卒業論文を求められるところがあります。卒業論文をやりたくないと思う学生さんも多いですよね。だけどね、卒論にしっかり取り組むことで専門性だけでなく、賞味期限のないスキルを総合的に養うことにつながるんです。学習能力に関しては、「自己調整学習力」「メタ認知能力」「批判的思考力」「探求心」の育成に役立つわけです。

卒業論文は長期にわたる大掛かりな研究です。その過程で、自分に合った学習方法を見つけ出し、進捗状況を確認しながら調整することで、自己調整学習力が鍛えられます。また、研究を進める上で、自分の理解度を客観的に把握し、つまずきやすいポイントに気づき、その対策を立てる必要があります。このようにメタ認知的に自分の学びを監視・制御する力、つまりメタ認知能力が養われるのです。さらに、卒業論文では多くの文献を渉猟し、様々な意見を根拠に基づいて吟味する必要があります。そこで批判的思考力が身につきます。加えて、研究テーマへの関心から、より深く探求したくなる探求心が芽生え、新たな発見を求めて切磋琢磨する姿勢が養われるでしょう。

これらの能力を高めるには、卒業論文の準備で主体的に学び、分からないことは積極的に質問する姿勢が大切です。例えば、指導教員にフィードバックを求め、自分の考えの問題点を指摘してもらい、その部分を重点的に思考することも学習には役立ちます。能動的に卒業論文に取り組むことが重要です。

なお、大学における卒業論文への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

おわりに

学習能力とは、単に新しい知識を吸収すること以上の意味を持ちます。自己調整学習力、メタ認知能力、批判的思考力、探求心といった学習能力を構成する能力はすべて、将来社会に出た際にも変わらず求められる「賞味期限のないスキル」です。

大学での授業、ディスカッション、発表、レポート作成、そして卒業論文を通じて、学習能力を養うことは、自分の未来を切り拓くための重要なステップです。大学において、積極的に学び、自分自身の可能性を広げていきましょう。大学の学業に真剣に取り組むことが、自分の未来を豊かにする第一歩となります。

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント