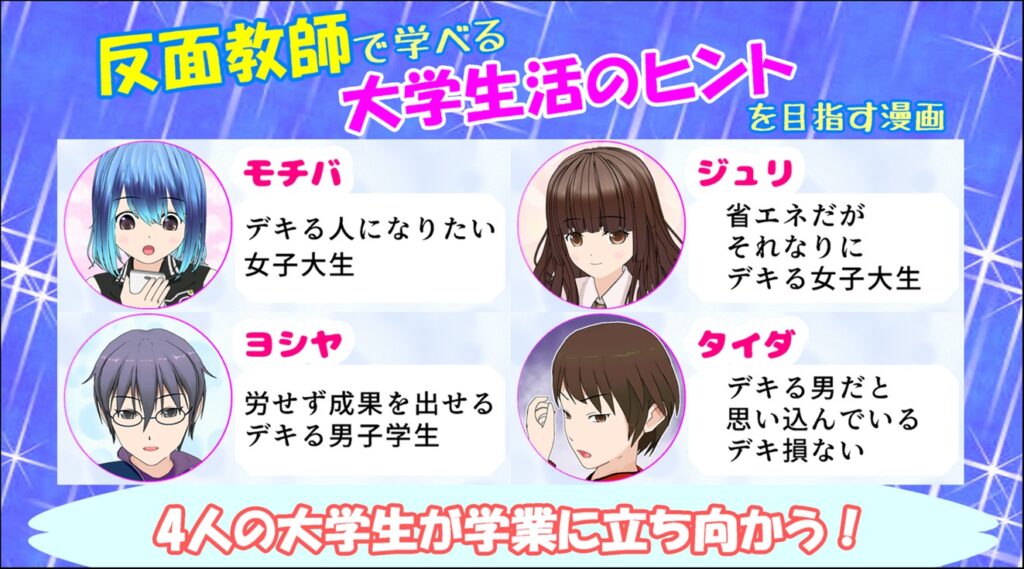

大学生の日常をちょっとした漫画にしつつ、ちょいちょい大事なことを伝えられればと思います。ちなみに漫画はコミPo!で作成しました。

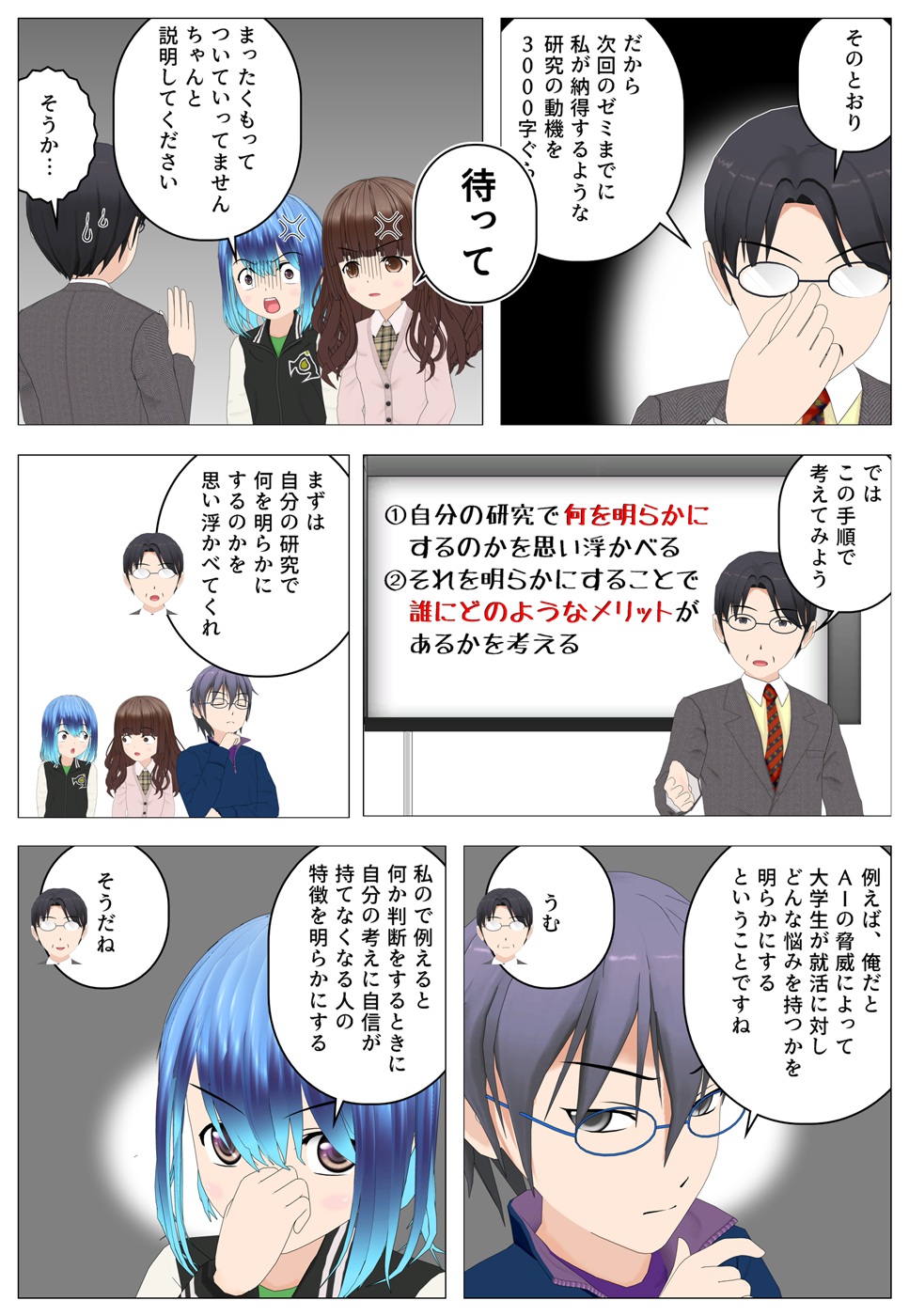

【漫画】研究の動機と言われても・・・

卒業論文(卒論)の「研究の動機」に悩む大学生モチバ。

研究の動機とは何を書くのでしょうか。

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

はじめに

多くの大学生が、4年間の学びの集大成として、卒業論文(卒論)を作成します。何のために卒論をやるのかというと、単位のためと考える人がほとんどではないでしょうか。でも、卒論は、真面目に取り組めば得られるものが多い活動です。どんな力が身につくのかは、以下の記事にまとめています。

この記事では、卒論の序論を書くときのポイントである「研究の動機」の考え方を説明していきます。序論を書くという段階なので、あるていど卒論の研究が進んだ段階の話になってきます。それ以前に、卒論の進め方を知りたいという場合は、以下の記事を参考にしてください。

卒論では、最初に「研究の動機」とか「その研究をする理由」を書きます。しかし、これらは誤解されやすく、学生さんが「やり直し」をさせられる部分の1つになります。正しい「研究の動機」と間違った「研究の動機」の違いは何でしょう? 結論を簡単に述べると以下のとおりです。

- 間違った研究動機・・・個人の興味・関心・事情を書く

- 正しい研究動機・・・社会にとってどんな役に立つのか、どんな問題を解決できるのかを書く

具体的には、以下の記事で例をみながら学んでいきましょう。

「研究の動機」のよくある勘違い!正しい書き方って?

卒業論文(以下、卒論)の構成は、様々にありますが、最初に「序論」とか「問題と目的」とか「はじめに」と言われるものを書きます。

いずれも研究の出だしになるような部分で、何のためにその研究を行うのか、研究で何を明らかにしようとしているのかを書いたりします。

このうち、何のためにその研究を行うのか、つまり「研究の動機」あるいは「研究の理由」については、よく勘違いされることがあります。

おそらく、指導してくださる教員からは、「序論では研究の動機を書け」「なぜその研究をするのかという理由を書きなさい」など指導されるのではないでしょうか。

それ自体は間違いはありません。しかし、どうやら学生さんはこれを勘違いして受け取ってしまうようです。たしかに、一般的に使う「動機」や「理由」と、研究や論文で使う「動機」や「理由」は意味が大きく異なりますので、勘違いが生じるのはしかたがないかもしれません。

研究や論文における「動機」や「理由」は、社会的・学術的になぜその研究をする必要があるのか、その研究をすることでどのような問題が解決されるのか、ということを述べます。

しかし、学生さんは、一般的に使われる「動機」や「理由」だと思ってしまうのか、「自分がなぜその研究に興味を持ったのか」「自分がなぜその研究をやろうと思ったのか」という個人的な興味や理由を書こうとしてしまいます。でもそれは大間違いです。

卒論の書き方について紹介しているブログを調べてみても、序論で書く内容として次のような説明があったりしますが、誤解を生む表現であることに注意が必要です。

- 序論では、自分が興味を持った理由を書きましょう

- 序論では、なぜこの卒論テーマを選んだのかという理由を書きましょう

そうすると学生さんは次のように個人的な事情を「研究の動機」として書いてしまいます。

私は高校時代、〇〇で悩むことがよくあった。しかし、それは△△と考えることもできる。そのため、この研究テーマに興味を持った。

もう少し具体的な例は後述しますが、こんな個人的な事情は論文では不適切です。

個人の興味・関心・事情があって研究をするのではなく、その研究が社会にとってどんな役に立つのか、どんな問題を解決できるのかにつながっていかなければなりません。

もし、卒論を審査してくれる教員がテキトーな方だったら、こんな個人的な事情を書いてもOKとなるかもしれません。そうすれば、字数稼ぎぐらいには使えるかもしれません。

でも、論文をしっかり読む先生なら、やり直しをさせられます。字数稼ぎにもなりません。

「研究の動機」の悪い例、良い例

では、「研究の動機」にはどのようなことを書くのでしょうか。

繰り返しになりますが、「自分がこんな体験をしたから・・・」のような個人的な事情は書きません。読み手にとって、何の価値もない情報だからです。共感ぐらいはしてくれるかもしれませんが、役に立つ情報にはなりません。

「研究の動機」として述べるのは、その研究がなぜ必要なのか、社会的にどんな意味があるのか、その研究をすることでどんな問題が解決されるのかなど、研究をする意義です。どんな人にとって、どのように役立つのかをイメージできると良いかもしれません。

以下では、誰でも経験するような身近な例を使って、「研究の動機」の悪い例と良い例をとりあげてみましょう。

研究の目的は「より良く卵の殻をむく方法を検討する」ことだとします。

「研究の動機」の悪い例

「より良く卵の殻をむく方法を検討する」研究の動機として、悪い例を紹介します。

私は生まれてから一度も卵の殻を上手にむけたことがなく、家族や友達からよくからかわれていた。私自身も、もっと上手にむくことができたら、卵のすべてを味わうことができるし、殻と一緒に多くの自信を失わずに済んだだろうと考えている。そのため、卵の殻を上手にむく方法を研究テーマとする。

身近な例をとりあげてみましたが、いかがでしょうか。こんな出だしで卒論を読んだときにどう思いますか?

正直、「知らんがな」って言いたくなりません? 「わかるわかるー」と思う人もいるかもしれませんが、重要な研究だと思ってその後を読む人はなかなかいないですよね。

「研究の動機」の良い例

次に、「より良く卵の殻をむく方法を検討する」研究の動機として、良い例を紹介します。

卵の白身には、良質なタンパク質やビタミンB群が豊富に含まれている。しかしながら、ゆで卵の殻をむくときに、殻と一緒に白身がはがれてしまい、多くの白身を廃棄せざるを得なくなることがある。その結果、卵のもつ栄養素を大幅に失うことになるとともに、生ゴミを増やす一因となってしまう。また、卵の殻を上手にむくことができなかった人にとって、失敗体験を重ねさせてしまうことになるため、卵に対するネガティブなイメージが形成されるかもしれない。このことは、卵を食べることに対するモチベーションを低下させることになるかもしれない。そのため、卵の殻を適切にむくための方法について検討することは重要な研究課題であるといえる。

いかがでしょうか。卒論っぽくないですか?

読み手にとって重要な情報を提供してくれそうな内容という気がして、「読んでみようかな」という気持ちになりますよね。

こんな風に社会的・学術的に意義がありそうな内容を「研究の動機」として書くと良いでしょう。

「研究の動機」とは、自分の研究の価値を伝えること!

ようするに、「自分の研究の価値を教員にわからせてやろう!」という気持ちで研究の動機を考えると良いでしょう。

まぁ、こんな風に興味を持ったから~と語りたくなる気持ちもわかりますし、それによって、卒論に深く取り組むことができるわけです。

卒論テーマを決めるときに、できるだけ興味・関心があって自分自身に身近な問題をテーマにした方がスムーズであることについて、以下の記事で説明しています。

その意味では、研究の動機は、自分にとって身近な問題だからと言えるでしょう。

だけど、あくまで自分自身のモチベーションの問題なのであって、卒論に書くことではないです。そもそも、興味があるから、ぜひ研究したいというわけではないですよね。学生さんにとって研究の動機は究極的には単位のためでしかないのです。「〇〇に興味があったから、研究したいんです」なんてウソついちゃいけません。

ちなみに、教員は、卒論をとおして学生さんに様々な力を身につけてほしいという気持ちはあっても、卒論で学術的に価値のある研究になるとは普通は思っていません。

学生さんにとっての卒論、教員にとっての卒論については、以下の記事で説明していますので、読んでみると卒論に取り組む意義がわかるかも。

卒論を書く際、そんな教員に対して、「この卒論は世の中にとって価値ある研究なんだぞ!」と説得するつもりで研究の動機を考えてみると良いでしょう。

おわりに

卒論の出だしとして書く「研究の動機」あるいは「研究をする理由」について、学生さんたちがよくする勘違いについて説明し、どのようなことを書いたら良いか、例を交えて説明しました。

ポイントは以下の通りです。

- 謝った研究動機・・・個人の興味・関心・事情を書く

- 正しい研究動機・・・社会にとってどんな役に立つのか、どんな問題を解決できるのかを書く

よくある勘違いとして、興味を持った理由などの個人的な事情を「研究の動機」として書く人がいます。しかし、卒論では、社会的・学術的にどのような意義があるのかを「研究の動機」として書きます。

指導教員から「やり直し」をくらわないような「研究の動機」を書きましょう。

卒論の書き方について詳しく知りたい方は、以下の本がオススメです。

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント