大学生の日常をちょっとした漫画にしつつ、ちょいちょい大事なことを伝えられればと思います。ちなみに漫画はコミPo!で作成しました。

【漫画】飯は食ってからゼミに参加してくれ!

何やら先生がお怒りの様子…。一体何があったのでしょう??

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

はじめに

本記事では、「食」に関する面白くて価値のある卒論テーマの提案をします。卒論はあなた自身の興味が引き金となり、深掘りすることが求められます。そのため、テーマ選びは卒論の成功を左右する重要なステップです。しかし、テーマ選びは容易なことではありません。そこで、この記事では「食」にスポットを当て、研究価値があり、かつ興味を持てるテーマのヒントを提供します。あなたが卒論テーマをスムーズに決定し、有意義な研究活動に取り組む一助となれば幸いです。

ちなみに、卒論のテーマを決める前に、卒論の進め方の全体像を把握しておくことは重要です。何のためにテーマを決めるのか、どのようなテーマならよいのかがわかるからです。卒論の進め方の全体像は、以下の記事で説明しています。

卒論テーマのヒントを示します!

卒論は、興味を持てるテーマに取り組んだほうがいいです。なぜそうなのか、ということは以下の記事で説明しています。

とはいえ、何でもいいというわけにはいきませんし、興味をもった内容であっても、卒論として相応しいものでなけばいけません。つまり、卒論で取り組む内容が、世の中の多くの人にとって価値があるものでないといけないということです。難しいですよね。

そうなると、自分が興味をもてて、研究する価値のあるテーマということになるので、情報収集が必要になります。どんな研究ができそうなのか、どんなキーワードが使われているのかといったことも情報収集していかなければなりません。

実はここでけっこう時間がかかります。下手すりゃ数か月、半年などかかってしまって、「ヤバい、時間がない」になっちゃうわけです。テーマが決まってしまえば、その後は指導を受けながら卒論を進めていけるのですが、テーマが決まるまではとても難しいです。

そこで!

この記事では、テーマのヒントになるものを示していくことで、卒論に取り組む大学生が、自分の卒論テーマをスムーズに決められるように、時間短縮を図っていこうと思います。本来は、テーマ決めも含めて、卒論は自分で取り組むものです。しかし、テーマ決めに無駄に時間がかかってしまい、卒論で身につけるべき他の力の育成がおろそかになってはいけません。それに卒論を1回経験してしまえば、テーマの考え方は何となく身につきそうな気がするのです。だって研究の意味や全体像が少し見えてくるから。

「食」に関する面白い卒論テーマを考えよう!

この記事では、「食」に関する卒論テーマを考えてみます。きっと、所属する学部学科、研究室の関係で、強制的に「食」に関するテーマを考えなければいけないという人がいるのではないでしょうか。あるいは、「食」について卒論をやりたいけど、どっからどう考えていったらいいかわからないという人がいるのではないでしょうか。

私は、「食」に関して専門ではありません。でも、個人的に「食」にかかわって悩むことがあったりします。で、それはおそらく、世の中の多くの人が知りたいと思うことでもあると思います。だから、私がここで「こんな卒論テーマが考えられるよ」というのを示して、それを誰かが実際にやってくれたら、その卒論の内容というのは、きっと世の中の多くの人にとっての価値ある研究ということになるのではないでしょうか。

というわけで、考えていきましょう!

実は、私、毎日食事をとってるんです。当たり前か・・・。後、できないなりに料理をすることもあります。ということで、「作る側」と「食べる側」のそれぞれについて、卒論テーマを考えてみましょう。

料理を作る側

卒論では、興味があるうえに何らかの悩みを抱えていることをテーマにするとよいです。料理を作ることに関しては、「料理ができない」とか「料理が下手」とかあるかもしれません。でも、それだけだと考えにくいので、ちょっとひねって以下のようにしてみます。

余り物で料理ができない

料理を食べる側

食べる側について卒論のテーマを考えてみましょう。ここでとりあげるのは、「よく噛んで食べる」です。悩みのパターンとしては以下のものがあります。

- あまり嚙まないで食べる癖がある

- よく噛むから食べるのが遅くて周りからせかされる

「余り物で料理ができない」をヒントにした卒論テーマ

知恵袋とかでみてみると、この問題について悩んでいる人はけっこう多そうなのですが、Google Scholarでは関連する論文がみあたりません。あ、Google Scholarというのは、論文を検索するサイトです。論文検索サイトは他にもCiNiiなどいろいろあったりしますが、私は、Google Scholarを使っています。いろいろとアレでおすすめなんです。

話を戻すと、シンプルに「余り物で料理ができない」的な論文を探してもみつからなかったわけです。卒論の経験がない人は「文献がない」ということでこのテーマについて断念してしまいそうですね。あー、もったいない。

文献がみつからないときは、扱っている問題について疑問をもつといいです。疑問をもってその答えを自分なりに考えると文献がみつかるかもしれないし、そのまま研究テーマになるかもしれません。以下の記事で漫画で説明しています。

まずは疑問をとりあげてみましょう。例えば以下のような感じです。

- 余りもので料理ができる人とできない人の違いは何か

- 余りもので料理ができない人はどんなところでつまづいてしまうのか

- 何がわかれば余りもので料理ができるようになるのか

どの疑問も知りたいことは一緒ですね。これらの疑問に対して私なりに答えてみます。

- 余りもので料理ができる人は、食材をみただけで、料理のイメージがわくのではないか

- 一方、余りもので料理ができない人は、レシピがないと料理ができないのではないから、食材をみただけでは料理のイメージがわかないのではないか

ふっつーの考え方です。ようするに知識・経験の問題ってことになっちゃいますね。卒論にするのであれば、もっと問題を特定していかないといけません。さらに疑問をもってみましょう。

- 料理に関するどのような知識・経験があれば、食材をみただけで、作れる料理のイメージができるのか

この知識・経験というのを特定することができれば、最小限の知識・経験によって、「余りもので料理ができる」ようになるかもしれません。きっと素晴らしい研究になります。世界中の人が大喜びするはずです!

とりあえず、こんなところの話を使ってGoogle Scholarで論文検索をしていくと、「調理技術」というキーワードやそれに関する論文がみつかります。こういうキーワードがみつかるのってけっこう大事なんです。なぜでしょうか?

探したい情報に関するキーワードが1つみつかると、そのキーワードで一気にピンポイントの情報を探し出せることになります。情報収集がはかどります。また、「調理技術」についての研究があるということは、「調理技術」に関するデータをとっていると思われるんですね。つまり、料理ができる・できないをデータにしている(すなわち数値化している)論文があるということです。

今回のテーマに関して言えば、例えば、100人の大学生を対象に「調理技術」に関する調査をして、料理ができる人とできない人を区別することができるということになります。それで、料理ができる人はどんな知識をもっているのか、料理ができない人との間にどんな違いがあるのかというのを考えらえるようになるわけです。ですので、「調理技術」に関する論文はしっかり読んで、どのようにして「調理技術」を測定するのかを確認するとよいです。卒論で使えます!

調子にのって仮説をたててみましょう。

- 料理ができる人(調理技術の点数が高い)は、余り物で料理ができるのではないか

- 料理ができる人(調理技術の点数が高い)と料理ができない人(調理技術の点数が低い)では、知っているレシピの数に違いあるのではないか

- 料理ができる人(調理技術の点数が高い)と料理ができない人(調理技術の点数が低い)では、調味料の知識に違いがあるのではないか

- 料理ができる人(調理技術の点数が高い)は、余っている食材があったら、「とりあえずコレ(例えば、みそ汁にしてしまう、鍋にしてしまうとか)」というパターンをもっているのではないか

考えようと思えばいろいろ出てきそうですが、こんな仮説を立ててみて、関係する論文を読んでまとめたりデータをとって分析したりすれば、きっと面白い卒論になると思いますよ!

「よく噛んで食べる」をヒントにした卒論テーマ

漫画では、サンドイッチを時間をかけて食べるという話になっていました。「よく噛んで食べる」に関する悩みは以下のとおりとなっていました。

- あまり嚙まないで食べる癖がある

- よく噛むから食べるのが遅くて周りからせかされる

さて、「よく噛んで食べる」ことは、いろいろなメリットがありそうですよね。そこをいったん確認しましょう。ググってみると、独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道中央労災病院治療就労両立支援センターの2018年のPDF資料がありました。この資料によると、「よく噛んで食べる」ことのメリットには次のものがあります。

- 肥満防止・・・満腹感が得られ、肥満を防ぐ

- 味覚の発達・・・食べ物の味を味わうことができる

- 言葉の発音・・・口の中の筋肉が動き、ハッキリとした発音になる

- 脳の発達・・・脳に血液と一緒に栄養分が運ばれて、脳の働きが活性化する

- 歯の病気予防・・・よく噛むと歯の掃除になり、歯ぐきの血流がよくなる

- ガンの予防・・・よく噛むことで唾液の分泌が促され、癌の予防につながる

- 胃腸快調・・・消化吸収を抑止し、胃腸の働きを良くする

- 全力投球・・・あごが発達し、全身に力がいきわたる

なお、これらの言葉の頭文字をとって、「ひみこのはがいーぜ(卑弥呼の歯が良いぜ)」というフレーズができあがるようです。

ちゃんとした組織が出している資料に書いてあることのようなので、「よく嚙んで食べる」ことは大事なことだと自信をもっていえそうな気がします。

しかし、ここで話を終えてしまっては、卒論のテーマにはなりません。卒論のテーマを考えていくためにいくつかの課題を提案することが大切です。「よく嚙んで食べる」ことに関する上記の悩みをもとに、疑問を考えてみましょう!

- よく噛んで食べることをどうやって習慣づけるか

- よく噛んで食べる人が、急いで食べることを求められる場面でどう対処するのか

これら2つの疑問をそれぞれみていきましょう。

「よく噛んで食べることをどうやって習慣づけるか」について

よく噛んで食べることは健康面においてメリットが大きいことはわかっています。しかし、それを習慣づけることは難しいですよね。

もともとよく噛んで食べることが習慣になっている人は良いですが、普段あまり噛まないとか早食いをしてしまう人にとっては、無意識のうちにあまり噛まずに食べてしまったりします。

論文検索サイトのGoogle Scholarで「咀嚼回数」(咀嚼(そしゃく)は食物が細かくなるまで噛むことをいいます)を検索すると、咀嚼回数を促進・向上・増加させるためのシステムだったりデバイスだったりトレーニングだったりに関する論文がでてきます。

それはそれで面白いかもしれませんが、一般の人にとって手が出にくいやり方なんですね。何ていうか、もっとお手軽にできる「咀嚼回数の増加方法(よく噛んで食べるための方法)」はないだろうかを考えていくことが大切です。

そのため、もっとお手軽にできる効果的な咀嚼回数増加方法を研究課題とします。例えば、次のような感じです。

- どんな人たちがどんな咀嚼回数を増やす方法を使っているのか

- 咀嚼回数を増やすためにどのような方法が使いやすいのか、あるいは効果的なのか

- 咀嚼行動を意識づけたり習慣づけたりするにはどうしたら良いか

- 咀嚼回数の増加に関わる失敗には何があるか

- etc

これらの研究課題を卒論っぽくするには、検証可能なテーマにする必要があります。例えば、次のような感じです。

- 「よく噛んで食べる」の意識が高い人と低い人で、咀嚼回数に違いがあるのか

- 健康に関する意識が高い人と低い人で、咀嚼回数に違いがあるのか

- 「よく噛んで食べる」人とそうでない人で、咀嚼回数を高めるための習慣づけのしかたに違いがあるのか

- 「よく噛んで食べる」習慣をつけることに失敗した人が、どのような失敗をしており、その失敗をどのようにとらえたか?

- 咀嚼回数の違いで食べる物に違いがあるのか、あったとしたらその理由は?

- 大学生の咀嚼回数とその家族の咀嚼回数の関係

- etc

なお、 独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道中央労災病院治療就労両立支援センターの2018年のPDFでは、咀嚼回数を増やすための調理の工夫や食べ方の工夫について紹介されています。

こういった情報を参考にしながら、アンケート調査などを行うと、なかなか面白い卒論ができるのではないかと思います。

「よく噛んで食べる人が、急いで食べることを求められる場面でどう対処するのか」について

ゆっくり食べたいけど、そのようにできない環境があります。そのような環境下では、「よく嚙んで食べる」ことはデメリットとなってしまうかもしれません。時間的に急いで食べないといけない場面もあれば、周囲からプレッシャーがかかってしまうこともあります。

ゆっくり食べる人の悩みとして、次のものがあります。

- 約束の時間に間に合わない

- 授業あるいは仕事がもうすぐ始まる(または休み時間がもうすぐ終わる)

- 一緒に食べている人が食べ終わって待っている

- 周囲からマイペースな人と思われてしまう

- ラーメンがのびてしまう

たしかに周囲の状況に合わせて行動することは大切ですが、だからといって、よく嚙まないで食べるのは健康上のデメリットが大きいわけです。また、急いで食べることによって、せっかく身につけた「よく嚙んで食べる」習慣が失われてしまうかもしれません。

したがって、ゆっくり食べることが適さない場面において、「よく嚙んで食べる」を実践しつつ、その場に適した行動をとれるようにする方法は、多くの人が知りたいことではないでしょうか。このことから、以下のような解決すべき研究課題があげられます。

- 急いで食べることを求められる場面で、よく噛んで食べるにはどうしたら良いか

- 会食場面において、周囲の人と食べるペースを合わせないといけないという意識がなぜ生まれるのか

- 周囲の人と食べるペースを合わせることと、よく噛むことでは、どちらが大事だとされているのか

- etc

これらの研究課題を卒論っぽくするには、検証可能なテーマにする必要があります。例えば、次のような感じです。

- 友人との食事場面でゆっくり食べる人に対してどのようなイメージがあるか

- ゆっくり食べる人は、時間が限られているときにどのように食事をとっているのか

- 子どもの頃の親からの食に対するしつけが、現在の食事のペースに関する意識にどのように影響しているか

- 早く食べることが困難な人との会食において、早食いの人がどのように振舞うか

- etc

まだまだ考えられる「食」に関する卒論テーマ

「食」って、実はいろんな行動や場面がかかわってきます。幅広くみていくと、テーマにできそうな内容がいっぱいありそうです。例えば、煎餅などを食べるときの「咀嚼音」に注目してみる。以下の記事で紹介していますが、食べ物によっては食べる場所を選びますよね。

それから、自炊と節約という観点で考えることもできます。多くの大学生にとって節約って大事な問題です(以下の記事)。その節約に大きく貢献するのが自炊。自炊をどれくらいの人がやっているのか、自炊によって実際に節約になっていると思えるのかなど、興味深い内容になりそうです。

おわりに

この記事では、「食」に関する卒論テーマの提案について掘り下げました。自己の興味と社会的価値を兼ね備えたテーマ選びは卒論の成功に不可欠ですが、容易なことではありません。そこで示した具体的なテーマや疑問を通じて、あなたが自分の卒論テーマをスムーズに決定し、有意義な研究活動に取り組む一助となることを願っています。そして、この記事が大学生活の一部として、あなたの学問的興味や調査スキルを刺激する源泉になれればと思います。

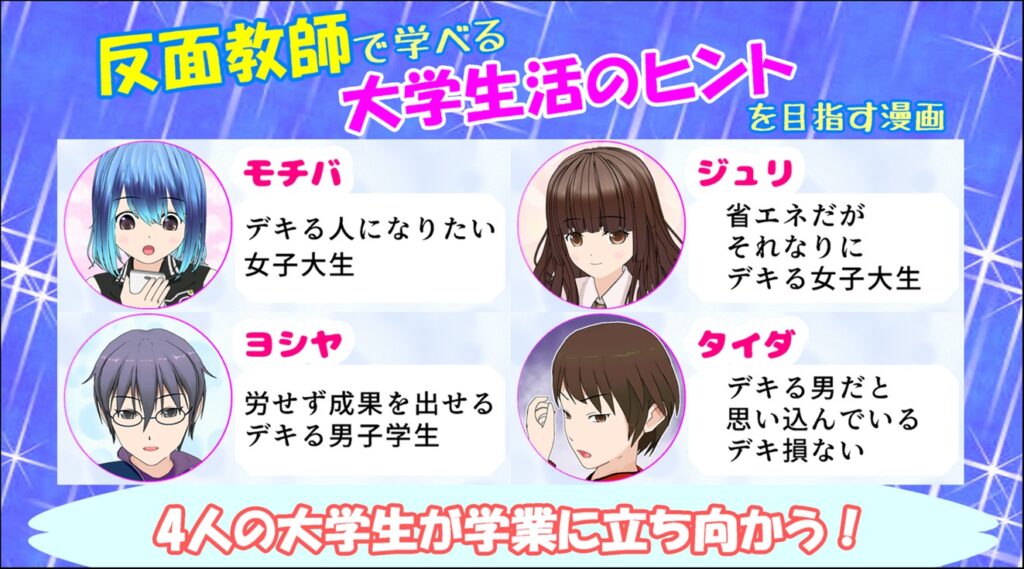

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント