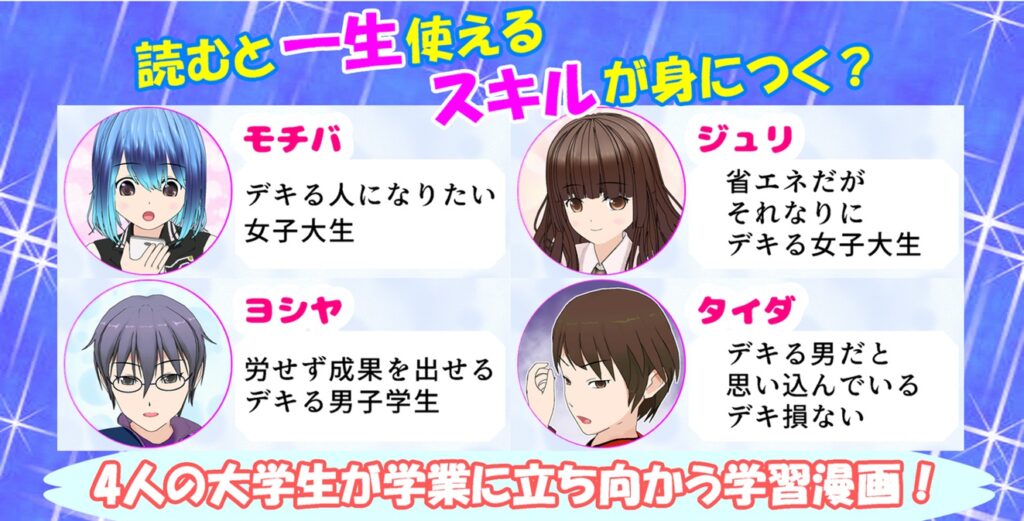

【漫画】情報収集能力はどこで役立つ??

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

記事の要約

- 情報収集能力は、適切な判断のために不可欠な能力であり、「賞味期限のないスキル」である。

- 情報探索能力、情報整理・分析能力、情報活用能力が情報収集能力の要素である。

- 大学では授業、ディスカッション、発表などを通じてこれらの能力を養うことができる。

はじめに

情報が溢れる現代社会において、情報収集能力は不可欠な力となっています。なぜでしょうか? 私たちは日々、新しい情報に接しており、その中から必要なものを選び出し、適切に活用することが求められるからです。

では、情報収集能力を養うためには、具体的にどのような能力が必要で、それをどうやって身につければ良いのでしょうか? また、大学生のうちに何をすれば、将来社会で役立つ情報収集能力を養うことができるのでしょうか?

この記事では、情報収集能力の具体的な内容と、それを身につけるために大学でどのように取り組んでいくべきかについて解説します。

情報収集能力ってどうして必要なの?

情報収集能力の必要性を感じたことはありますか? この能力は、社会に出てからこそ本当に力を発揮します。社会に出ると、常に新しい情報に取り囲まれ、それらを的確に収集・分析する力が問われます。情報収集能力がないと、適切な判断ができず、ミスを犯してしまう可能性が高くなります。

例えば、新しいプロジェクトを任されたとしましょう。背景知識が不足していれば、うまく遂行できる自信はありませんよね。情報収集力があれば、必要な情報を効率よく集め、プロジェクトを成功に導くことができるでしょう。就職活動の際も、情報収集能力は大きな武器になります。企業の情報を事前に集めておけば、面接でも自信を持って臨めます。情報が不足していれば、企業に対する理解が浅く、好印象を与えられないかもしれません。

このように、社会に出る前から情報収集能力を身につけておくことが重要なのです。大学生のうちにこの力を養っておけば、卒業後もスムーズに活躍できるはずです。

情報収集能力は、「賞味期限のないスキル」のひとつです。「賞味期限のないスキル」とは、技術や社会の変化に左右されず、長期間価値を持ち続ける基礎的な能力であって、技術が発展にしていって価値のある仕事や収入を得やすい仕事が変化していったとしても、情報収集能力の必要性は変化しないということです。なお、賞味期限のないスキルをなぜ身につけていかなければならないか、どのようなスキルが含まれるのかについては、以下で説明しています。

では、情報収集能力とはそもそもどのようなスキルから構成されるのでしょうか、また、それらのスキルはどのように身につけることができるのでしょうか。

情報収集能力にはどんな力が含まれる?

情報収集能力といっても様々な分類が考えられます。 賞味期限のないスキルという観点から、生涯役立つスキルとしての視点に立つとともに、大学等での取り組みと関連づける意味で、以下のように分類しています。

情報探索能力

情報社会の中で、私たちは日々さまざまな情報に囲まれています。しかし、必要な情報を見つけ出すのは簡単ではありません。そこで重要になるのが「情報探索能力」です。

この能力は、インターネットや書籍、新聞など、多様な情報源を活用し、効率的に情報を集める力です。さらに、収集した情報の正確性や信頼性を見極める力も兼ね備えています。

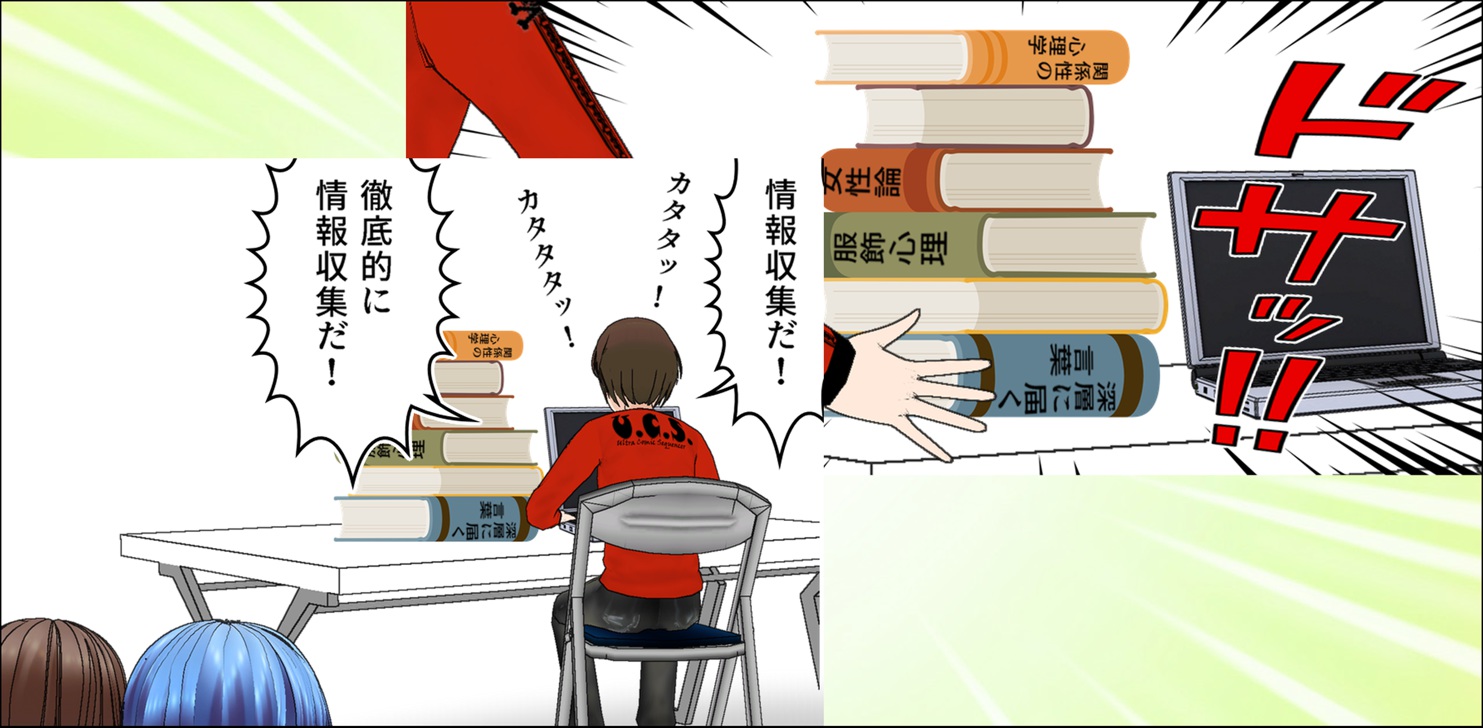

情報探索能力があれば、課題解決に必要な情報をスムーズに見つけ出せます。例えば、レポートを書く際の参考資料を探したり、新しいスキルを身につけるための情報を集めたりできるでしょう。情報探索は、無目的に行うと延々と探索し続けるというドツボにはまりかねません。時間の無駄を最小限に抑え、質の高い情報にアクセスするために、情報探索能力は重要となります。

情報整理・分析能力

「情報整理・分析能力」があると、収集した情報を最大限に活かすことができます。

まず、収集した情報を体系的に整理・分類することが大切です。情報の種類や関連性に従って分類し、全体像を把握しやすくします。次に、情報の関連性や傾向を見出し、分析を行います。情報の奥にある本質や課題を発見できるでしょう。

さらに、分析結果から新たな洞察を得ることで、課題解決につなげることができます。例えば、マーケティング戦略を立案する際、顧客データを整理・分析すれば、ターゲット層の特性や嗜好を把握できます。その洞察を活かして、的確な施策を講じられるのです。

情報が氾濫する現代だからこそ、収集した情報を賢く活用する力が欠かせません。情報整理・分析能力を身につけることで、課題解決力が格段に高まります。

なお、情報を適切に整理・管理する力もけっこう大事です。そうしないとせっかく集めた情報がどこにあるかわからなくなってしまうからです。情報を失ったら大変なことですし、見つかったとしても探していた時間が無駄となるわけです。以下の記事では、整理整頓・情報管理が困難な場合の対処方法について説明しています。

情報活用能力

「情報活用能力」は情報リテラシーの要となる重要な能力です。この能力があれば、収集・分析した情報を最大限に生かすことができます。

まず、得られた情報を状況に応じて適切に活用することが肝心です。例えば、プレゼンテーションでは分かりやすい資料を作成し、交渉では説得力のある根拠を示すなど、用途に合わせて情報を使い分けます。

また、複数の情報を組み合わせることで、新しい知見を生み出すこともできます。異なる分野の情報を掛け合わせれば、斬新なアイデアが浮かぶかもしれません。

さらに、情報を効果的に共有・発信する力も重要です。自分の考えをわかりやすく伝え、他者と建設的な議論ができれば、課題解決の糸口が見つかるでしょう。

このように、情報活用能力は様々な場面で力を発揮します。情報を賢く使いこなせば、生産性が高まり、新しい価値を生み出せます。

情報収集能力を身につけるために大学ではどう取り組んでいったらいい?

大学では、情報収集能力を構成する「情報探索能力」「情報整理・分析能力」「情報活用能力」を磨くための多くの機会があります。うまく言語化されないことも多いため、おそらく多くの学生さんが気づいてないかもしれませんが、以下に示すような機会に積極的に取り組むことが情報収集能力の育成につながっていきます。

授業

大学では講義形式の授業が多いですね。基本的に教授が話をして学生をそれを聴くということです。講義というのは、学生の聴く姿勢次第で得られるものが格段に変わってきます。授業では、情報収集能力のうち「情報整理・分析能力」を磨くことができます。なぜでしょうか?

大学の授業では、教授の話をよく聞き、メモを取るなどして、教授が提示する情報を整理し、重要な点を分析する力が求められるからです。要点を整理するということですね。

この能力を身につけるには、どのように授業に取り組めばよいでしょうか? まずは、授業中に教授の話に集中し、キーワードや要点をメモに書き留めることが大切です。そして、授業後にそのメモを見直し、情報を整理することが大切です。例えば、キーワードを中心に情報をまとめたり、関連する情報同士を結びつけたりします。

なお、大学の授業への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

ディスカッション

大学の授業ではディスカッションの機会が多くあります。ディスカッションが苦手な学生さんもいますが、講義を聞くよりもメンバーで話し合ってるほうがラクという方もいますよね。ディスカッションは、情報収集能力の「情報整理・分析能力」「情報活用能力」を養う重要な機会です。

例えば、ある論点について議論する際、まず各自が関連情報を収集します。次に、収集した情報を整理し、重要な点を分析して自分なりの考えをまとめます。そして、クラス全体でディスカッションを行い、様々な意見を踏まえて総合的に分析することで、より深い理解が得られます。

「情報整理・分析能力」「情報活用能力」を身につけるには、どのようにディスカッションに取り組めばよいでしょうか? まずは、課題に対して常に疑問を持つ姿勢が大切です。教科書や配布資料だけでなく、自ら関連情報を収集し、整理する努力が必要不可欠です。そして、整理した情報から本質を見抜き、自分なりの考えを導き出すことを意識的にやりましょう。さらに、グループのメンバーの意見にも耳を傾け、それらの意見を尊重しながら課題について考えることが大切です。

なお、大学におけるディスカッションへの取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

発表

大学の授業では発表(プレゼンテーションともいいますね)の機会がけっこうあります。1人で発表することもあればグループで発表することもあります。得意な学生もいれば苦手な学生もいます。発表は情報収集能力における「情報整理・分析能力」「情報活用能力」を身につける機会となります。発表のテーマに関する情報を収集し、重要な点を整理・分析する必要があるからです。そして収集した情報を効果的に活用して、わかりやすいプレゼンテーション資料を作成する力が求められます。

これらの能力を身につけるには、どのように発表に取り組めばよいでしょうか? まずは発表のテーマについて、自分なりの疑問や関心を持つことが大切です。そうすれば、能動的に情報を探し、整理する意欲が湧いてきます。次に収集した情報から本質を見抜き、自分なりの考えをまとめていきます。さらに、実際にプレゼンを行う際も、聞き手に対して分かりやすく情報を伝える工夫が必要になります。例えば、キーワードやイメージ図を効果的に使えば、聞き手の理解を深めることができます。そうした取り組みにより、情報を活用する能力が養われます。

なお、大学での発表への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

レポート

大学の多くの授業でレポートを作成することになります。レポートが嫌いな学生さんは多いですよね。でもね、レポートは授業の内容について深めるだけでなく、情報収集能力における「情報探索能力」「情報整理・分析能力」「情報活用能力」の育成に役立ちます。

レポートでは、まずは課題に関連する情報を、図書館や学術データベース、インターネットなどから探索する「情報探索能力」が求められます。次に、収集した情報を整理し、重要な点を分析する「情報整理・分析能力」が必要になります。最後に、分析した情報を効果的に活用してレポートを作成する「情報活用能力」が問われるのです。

これらの能力を身につけるには、どのようにレポートに取り組めばよいでしょうか? まずは課題について自分なりの疑問を持ち、能動的に情報を探索する姿勢が大切です。単に教科書を読むのではなく、図書館で関連書籍を探したり、データベースで論文を検索したりと、幅広く情報を集める努力が必要不可欠です。次に、収集した情報を整理し、本質を見抜く力が問われます。その手順としては、例えば、情報を時系列で並べたり、重要度で分類したりと、様々な方法で整理してみるというやり方があります。そして、整理した情報から自分なりの考えを導き出す分析作業に取り組んでいきます。最後に、分析した内容を論理的にまとめ、わかりやすくレポートにする「情報活用能力」が問われます。適切な言葉遣いや文章構成、図表の効果的な使用など、様々な工夫が求められるわけです。

なお、大学におけるレポートへの取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

卒業論文

大学によっては卒業論文を求められるところがあります。卒業論文をやりたくないと思う学生さんも多いですよね。だけどね、卒論にしっかり取り組むことで専門性だけでなく、賞味期限のないスキルを総合的に養うことにつながるんです。情報収集能力に関しては、「情報探索能力」「情報整理・分析能力」「情報活用能力」の育成に役立つわけです。

まずは研究テーマに関連する情報を、図書館の書籍や学術データベース、インターネットなどから幅広く探索する「情報探索能力」が求められます。次に、収集した膨大な情報を整理し、重要な点を見極める「情報整理・分析能力」が不可欠になります。最後に、分析した内容を論理的にまとめ、卒業論文としてわかりやすく表現する「情報活用能力」が問われるのです。

これらの能力を身につけるには、どのように卒論に取り組めばよいでしょうか? まずは研究テーマについて、自分なりの疑問や関心を持つことが大切な第一歩です。というかそれができないと卒論は始まりません。図書館で関連書籍を探したり、学術データベースで論文を検索したりと、幅広く情報収集に努めます。次に、収集した情報を整理し分析する作業に取り組みます。ってかそれをしないと卒論はまとまりません。関連する情報をグループ化したり、時系列で並べたり、重要度で分類したりと、様々な方法で整理していきます。そして、整理した情報から自分なりの論点をみつけていきます。教授にも相談しつつ論点の見つけ方を学ぶとよいでしょう。最後に、分析した内容を論理的にまとめ、わかりやすい卒業論文を作成する力が問われます。つまり、そうやってまとめたものが卒論本体となります。これができないと卒論の単位がでません。適切な言葉遣いや文章構成、図表の効果的な使用など、様々な工夫が求められます。

このように考えていくと、卒論に真摯に取り組むこと自体が、「情報探索能力」「情報整理・分析能力」「情報活用能力」、すなわち情報収集能力を養うことになります。

なお、大学における卒業論文への取り組みによって、どのような力が身につくのかについては以下の記事で解説しています。

おわりに

情報収集能力は、社会に出た後も長く役立つ「賞味期限のないスキル」です。この能力を身につけることで、仕事や日常生活における様々な課題に対して、効率的かつ効果的に対処することができます。大学生の皆さんは、授業やディスカッション、レポート作成、発表、そして卒業論文を通じて、情報探索、整理・分析、活用の各能力を養う機会があります。これらの機会を積極的に活用することで、情報収集能力を高め、将来にわたって自分のキャリアを築いていくための強固な基盤を作ることができるのです。

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント