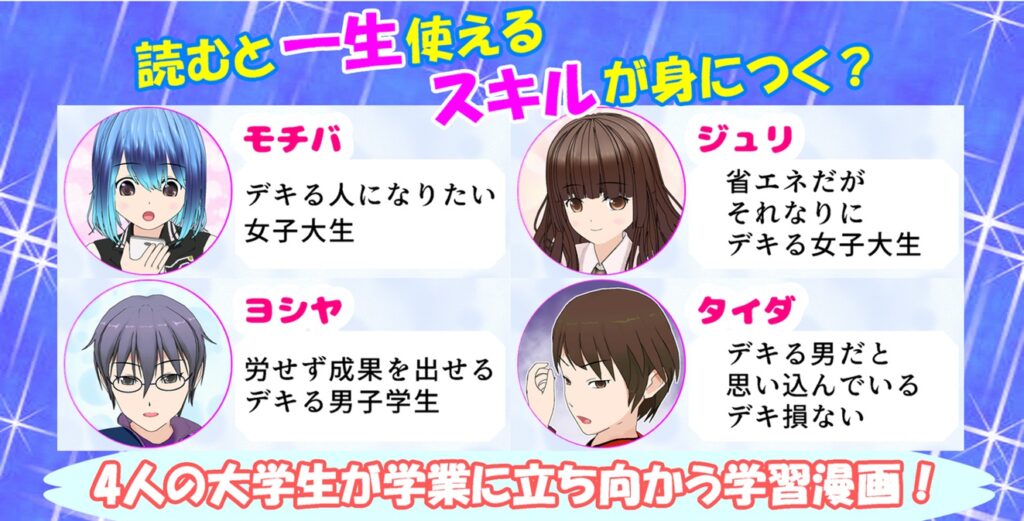

【漫画】ディスカッションで身につく力は?

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

記事の要約

- この記事では、賞味期限のないスキルとは何か、大学のディスカッションでどのようにそれらが身につくのかを解説しています。

- 賞味期限のないスキルとは、コミュニケーション能力、問題解決能力、自己管理能力、チームワーク、学習能力、情報収集能力の6つを指します。

- ディスカッションへの3つの正しい取り組み方と3つの間違った取り組み方を理解することで、これらのスキルを効果的に身につけることができます。

はじめに

ディスカッションをただやり過ごすだけになっていませんか。ディスカッションにどのように取り組むべきか、どんなことを意識するのか、そもそもディスカッションを通じて何が身につくのか。それらを考えたことはあるでしょうか。

この記事では、こういった疑問に答えます。大学のディスカッションでは、決して陳腐化しない「賞味期限のないスキル」が身につくのです。それは専門知識を超えた生涯役立つスキルです。そのスキルは、ディスカッションへの正しい取り組み方によって身につく一方、間違った取り組み方をしていると、他者に差をつけられてしまう部分ともいえます。この記事を読んで、大学におけるディスカッションにどのように取り組むべきかを明確にしましょう。

大学では賞味期限のないスキルを獲得できる

賞味期限のないスキルとは、変化する社会や技術の進化に左右されることなく、長期にわたりその価値を失わない基礎的な能力を指します。この種のスキルは、特定の業界や職種に限定されず、幅広い分野で活躍するための土台となります。多くの専門スキルが何年かで陳腐化することを考えると、賞味期限のないスキルは、やりがいをもって生きていくための不可欠な力です。

賞味期限のないスキルは、サイト等によってとりあげるものの違いがある、というよりカテゴリー化のしかたに違いがある感じかと。当サイトでは、大学の学びとの関係で、コミュニケーション能力、問題解決能力、自己管理能力、チームワーク、学習能力、情報収集能力の6つをとりあげています。で、これらはやはりずっと必要になるものです。賞味期限のないスキルという観点からみた各能力の解説は、以下の記事をご覧ください。

ここでとりあげた能力は、社会に出てからも磨いていく能力ではありますが、大学における様々な活動(授業、ディスカッション、発表、レポート、卒業論文など)を最大限活用することで早い段階で身につけることができます。

この記事では、ディスカッションへの取り組みと賞味期限のないスキルの関係を解説していきます。他の活動と賞味期限のないスキルの関係は、それぞれ以下のリンクをご確認ください。

大学のディスカッションではどんな力が身につく?

ディスカッションは、数名のグループで、特定のテーマについて議論する活動です。自身の考えをグループメンバーに的確に伝えるとともに、メンバーの意見を聞くことによって、テーマについて深めます。大学のディスカッションは、賞味期限のないスキルに含まれる様々な能力を育む重要な機会です。それぞれの能力との関係を以下に示します。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力とは、他者と円滑に意思疎通を図り、情報や意見を効果的に伝えられるスキルのことです。社会人になると、さまざまな人々と協力して仕事を進めていくため、コミュニケーション能力は不可欠です。

ディスカッションは、コミュニケーション能力における自己表現能力、傾聴能力、対人関係スキル、状況適応能力を育むことになります。ディスカッションでは、自分の意見を相手に論理的にわかりやすく伝えることが求められます。また、相手の意見を聞いて、その意図や感情を汲み取り、適切なフィードバックをします。場合によっては、意見の相違を受け入れ、建設的な議論することもあります。そもそもディスカッションとは、相手を打ち負かす活動ではなく、しっかり議論し問題解決に向けて話し合っていくわけですね。こうしたことから、自己表現能力、傾聴能力、対人関係スキル、状況適応能力を育むことになります。

コミュニケーション能力には、自己表現能力、傾聴能力、対人関係スキル、状況適応能力があります。つまり、ディスカッションは、コミュニケーション能力をトータルで養うわけですね。で、それぞれの能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

問題解決能力

問題解決能力とは、直面した問題の原因や解決策をみつけ実行することで解決を図っていくための力です。社会に出ると、様々な問題に直面することになるので、問題解決能力がないと、どうしたらいいのか分からず、立ち往生してしまうかもしれません。

ディスカッションは、問題解決能力における問題発見、原因分析、解決策立案を育むことになります。ディスカッションで、多様な意見に触れることで、物事の本質を捉え直し、新たな課題に気づくことができます。また、自分にはない視点を知ることで、問題の原因を掘り下げ、様々な解決策を検討できます。そのため、問題発見、原因分析、解決策立案が身についていきます。

問題解決能力には、問題発見、原因分析、解決策立案の他にも、実行力があります。それぞれの能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

自己管理能力

自己管理能力は、時間を管理したりタスクの優先順位を決めたりするだけでなく、ストレス管理なども行っていくための力です。社会に出ると、自分で判断し行動する機会が増えるため、自らの力で自分の仕事や感情をコントロールすることが大切です。

ディスカッションは、自己管理能力における自己動機付け、ストレス管理を育むことになります。ディスカッションでは、議論に積極的に参加し、自分の意見を述べる意欲が必要不可欠です。それに加えて、他者の意見を聞くことで新たな気づきを得られます。このような積極的な姿勢を保つ際に自己動機付けが養われます。また、他者の意見を冷静に受け止め、建設的に対応する力が求められます。ディスカッションでは、自分の考えと異なる意見に出くわすことがあります。そんなときこそ、感情的にならず冷静に受け止め、相手の立場に立って考えることが大切であり、ストレス管理の力が育ちます。

自己管理能力には、自己動機付け、ストレス管理の他にも、時間管理、自己評価があります。それぞれの能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

チームワーク

チームワークは、仕事の際に不可欠な力です。というのも、社会に出ると、一人で完結する仕事はほとんどないからです。プロジェクトを遂行する際は、必ず複数の人々と協力しながら進めていく必要があります。

ディスカッションは、チームワークにおける協調性、リーダーシップを育むことになります。ディスカッションでは、自分の意見を述べるだけでなく、他者の意見にも耳を傾ける必要があります。他者と協調しながら建設的な議論を重ねることで、「協調性」が自然と身につくことになります。また、自分の意見を明確に主張し、議論の方向性を示すことで、リーダーシップを発揮することにもなります。リーダーや進行役を担っていなかった場合であってもです。リーダーや進行役であれば、話し合いをうまく進行させるためのファシリテーション力も養われるでしょう。

チームワークには、協調性、リーダーシップの他にも、コミュニケーション能力、問題解決能力があります。コミュニケーション能力と問題解決能力は、賞味期限のないスキルの6つの能力に含まれるのでここでは割愛します。チームワークを構成する各能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

学習能力

学習能力が必要とされるのは、多くの仕事が常に変化し続けているからです。新しい知識やスキルが求められ、適応できない人は取り残されてしまいます。学習能力があれば、そういった変化に柔軟に対応できます。

ディスカッションは、学習能力におけるメタ認知能力、批判的思考力を育むことになります。ディスカッションでは、自分の意見を論理的に組み立てて他者に伝える必要があります。そのプロセスで、自分の思考の癖や偏りに気づき、それを修正することになるため、メタ認知能力が鍛えられます。また、他者の意見を冷静に分析し、根拠に基づいて自分の考えを主張する経験から、批判的思考力も養われます。

学習能力には、メタ認知能力、批判的思考力の他にも、自己調整学習力、探求心があります。それぞれの能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

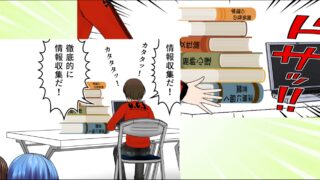

情報収集能力

情報収集能力は、情報があふれる今の時代だけでなく、今後も求められる力になるでしょう。社会に出ると、常に新しい情報に取り囲まれ、それらを的確に収集・分析する力が問われるからです。

ディスカッションは、情報収集能力における情報整理・分析能力、情報活用能力を育むことになります。ある論点について議論する際、まず各自が関連情報を収集し、その情報を整理して、重要な点を分析して自分なりの考えをまとめることになります。そのため、情報整理・分析能力が養われます。また、ディスカッションにおいて各自の情報を統合し、総合的に分析することになるため、それらの情報を活用する力が育ちます。

情報収集能力には、情報整理・分析能力、情報活用能力の他にも、情報探索能力あります。それぞれの能力の詳細とその重要性については以下の記事で説明しています。

大学のディスカッションにどのように取り組んでいくべき?

大学ではディスカッションに取り組む機会がかなりあります。上述したような賞味期限のないスキルを身につける機会がそれだけあるということです。ただし、賞味期限のないスキルを身につけられるかどうかは、ディスカッションへの取り組み方によるところがあります。生涯使えるスキルを身につけるためにも、ディスカッションへの正しい取り組み方と間違った取り組み方を把握しておきましょう。正しい授業の取り組み方をしていれば、賞味期限のないスキルが自然と身についていきます。

ディスカッションへの正しい取り組み方

自分の意見を述べるときは、自分の意見とその根拠を明確にして伝えます。そのためには情報収集を適宜おこなっていきます。

例え自分と異なる意見であっても、まずはその考えを尊重し、自分とどのように異なるのか、よりよい考えはできるのかなど建設的に議論していきます。

議論は、問題意識をもって行うものです。与えられた情報だけでなく、必要に応じて新たな情報を集めて整理することも重要です。

ディスカッションへの間違った取り組み方

そもそもディスカッションに参加しようとしなかったり、友達別の話をしていたり、スマホゲームをしていたり。他人任せの姿勢はありえません。

ディスカッションですので、自分の意見を伝えることが大切です。考えがまとまらずうまく発言できない場合はややしかたない部分もありますが、ずっとそのままでよいのではなく、発言できるように思考する方法を考えていくことも重要です。

異なる意見であっても、まずは受け入れ、何がどう異なるのかを考えていくことが大切です。どんなに発言し積極的に参加していても、他者の意見を受け入れない姿勢ではダメです。建設的に議論しましょう。

ディスカッションが苦手…、生成AIトレーニングでプロディスカッショナーに!

人によっては、ディスカッションが苦手と感じる人がいますよね。なかなか的確な意見を思いつかない、こんな意見は的外れじゃないだろうか、と考えてしまうということもあります。

では、どうしたらスムーズに意見を考えられるようになり、自信をもって発言できるでしょうか? そのためには、自分の意見を言う機会を増やし、その意見に対してフィードバックをもらうことが大切です。だけど、そういう機会を持とうとしたり、フィードバックをもらおうとすると、自分だけではなかなかできない。でも、誰かに手伝ってもらおうとするのは勇気がいる、となってしまいます。

そこで! 生成AIを活用して、ディスカッションのトレーニングをすることをおすすめします。生成AI相手なら、どんなに変な意見でも的確なアドバイスをくれるし、何も恥ずかしいことはありません。以下の記事では、大学生活をうまいことやるための生成AIによるトレーニングを紹介しています。

おわりに

この記事を読んで、大学授業におけるディスカッションは、単なる話し合いではなくではなく、価値あるスキルを身につけるための練習の場であることを理解いただけたでしょうか。賞味期限のないスキルは、社会人として働く上で必須の能力です。これらのスキルを身につけるためには、ディスカッションへの正しい取り組みが不可欠です。ディスカッションにただ参加しているだけではなく、自分の意見を根拠をもって論理的に説明するように努めるとともに、他者の意見をしっかりと受け止め、建設的に議論するように取り組むことで、賞味期限のないスキルが自然と身についていきます。大学生活をとおして成長するためにも、ディスカッションに主体的に取り組んでいきましょう!

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント