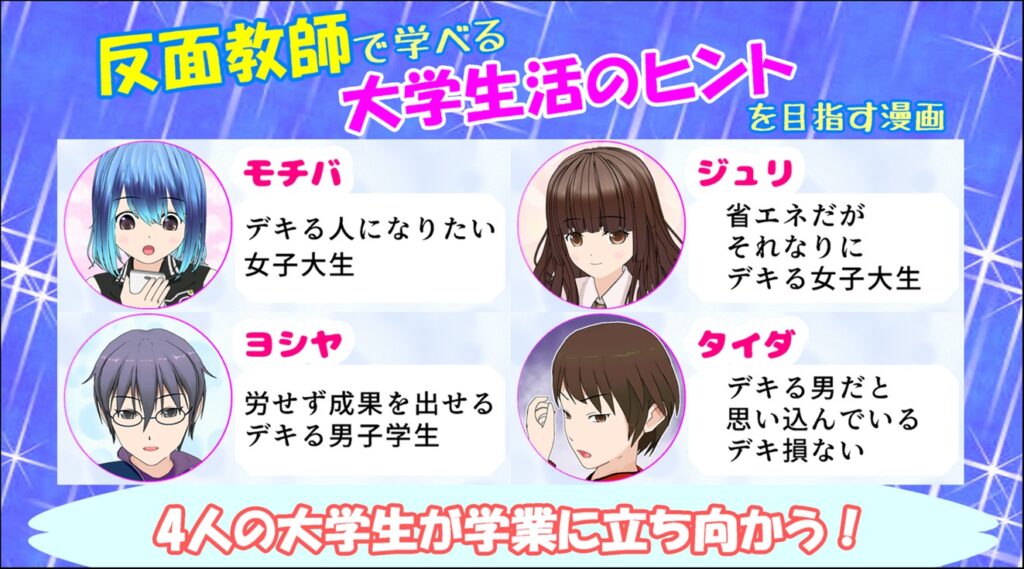

大学生の日常をちょっとした漫画にしつつ、ちょいちょい大事なことを伝えられればと思います。ちなみに漫画はコミPo!で作成しました。

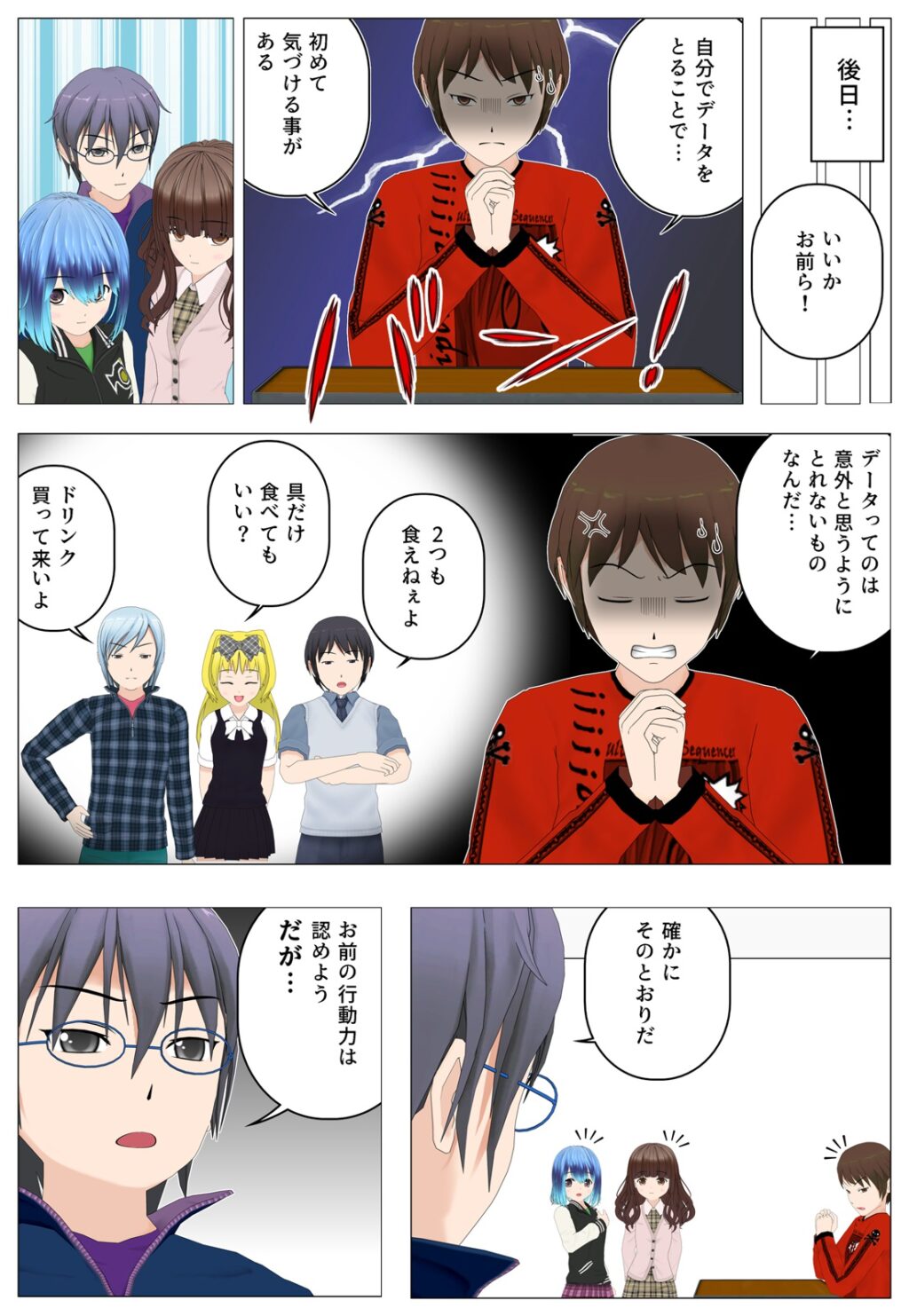

【漫画】実際にデータをとることで気づける!

珍しく真剣に授業を聞いているタイダ君。がんばれ~!

漫画は、感情表現なども簡単なので、文章の限界を超えて伝えられます。漫画を簡単に作成できるコミPo!は強力な表現ツールといえます!

はじめに

統計学を用いた分析技術は、卒業論文の作成やデータ分析の仕事だけでなく、日常生活の中でも様々な場面で役立つスキルです。しかし、専門的な知識が必要とされるため、初心者にとってはハードルが高いかもしれません。また、学習内容も多岐にわたるため、どこから勉強したらよいかわからないかもしれません。 そこで、この記事では「統計学をどのように学べば良いのか」、「どのような教材を使えば分かりやすいのか」を具体的に紹介します。また、統計学を学ぶ意義やその活用方法についても解説します。 この記事を読み進めることで、統計学の基本的な知識を身につけ、自身の学習をスムーズに進めることができるでしょう。ぜひ、最後までお読みください。

統計を学ぶメリット

統計は、卒業論文(卒論)でも使う場面が多いし、大学院で研究をするとなるとなおさらです。論文は何らかの考えを主張するもので、その主張の根拠としてデータやその分析結果が必要になるからです。

就職してからも、データをとって統計による分析を行う場面があるかもしれません。それぐらい、統計って多くの人にとって必要なものになっています。

でも、それだけではありません。データを使わない人にとっても、統計の考え方を身につけることは以下のように様々なメリットがあります。

- 数値の正しい扱いがわかる

- データからわかることが何かを理解できる

- 偏ったものの見方に気付ける

- 一部の情報から全体がわかったような痛い判断をしなくてすむ

- 相関と因果関係の違いがわかる

- 詐欺グラフに騙されない

これらについての詳細は、以下の記事で説明していますので、統計を学ぶ前に読んでみてください。統計の重要性がわかると思います。

統計を手っ取り早く使うために、最低限知っておいたほうがいいことは?

統計を本格的にやるなら学習すべきことは多いです。そもそも統計の手法などが日々発展していっているので、本気で身につけるつもりなら、ずっと学び続けるつもりで、統計を使いながら学習していくべきでしょう。

一方で、数学苦手だし最低限でといいという人もいます。大学の卒論とかで、多少データを扱わないといけないけど手軽にさっと済ませたいという人もいるでしょう。で、あれば、最低限のこととして以下をおさえておくとよいでしょう。

- 尺度の違い

- クロス集計、平均値、相関

- 各種グラフの役割と読み取りのポイント

- 統計ツール

統計にはたくさんの分析手法がありますが、統計を初めて学ぶ人は、何から勉強したら良いかがわからないでしょう。

分析手法って、基本的なものから高度なものまで幅広くあるし、統計学の研究者が新たな分析手法を日々研究してきているので、時代とともにどんどん増えていくものでもあります。

間違ってそんな高度な分析手法の本を購入にしてしまったら、時間と労力とお金を無駄にしてしまうだけです。したがって、統計を初めて学ぶ人がつまずくことなく、スムーズにちゃんと理解するための教材を選ぶことは不可欠といえます。それをここでは紹介していきたい。

統計を手軽に学ぶためのおすすめの教材は?

なるほど統計学園

総務省統計局にあるサイトです。統計で用いられる様々な用語などを無料で学べるようになっています。小学校高学年から高校生が対象となっているので、初めて学ぶ人にとってはおすすめかと思います。初級、上級とコースがわかれていますが、初心者であれば初級から取り組んでいくとよいでしょう。初級コースであれば、以下のような内容となっています。

- 統計がどのようなものか

- どのようにしてデータが作られているのか

- データの探し方

- グラフの作り方

- データの特徴をとらえる

- 統計にまつわるクイズ

統計のいろいろな用語をざっくり説明してある感じなので、これだけでちゃんと理解という感じにはならないかもしれません。

初心者がそもそも統計ってどんなものなの?っていうのを学んだりするのにはよいと思います。これだけの説明で統計が使えるようになるかというと、ちょっと難しいとは思いますので、他の書籍等でしっかり学ぶための導入として活用するとよいでしょう。

ハンバーガーショップでむりなく学ぶやさしく楽しい統計学

ハンバーガーショップを題材として、統計学を説明してくれている本です。初心者が学ぶのにちょうど良いし、統計を基礎からちゃんと理解したいという人にとってもおすすめです。 ハンバーガーショップで店長が様々な悩みを抱えて、大学生アルバイトのエミに助けを求めるわけです。エミは、先輩に統計のことを教わりながら、データで店長の悩みを解決していくという話です。

この本のおすすめポイントについては、以下に説明しますが、どんなデータがとれて、それをどう分析して実場面で役立てていくのかをイメージしやすいので、ちゃんと読んでいけば実際に統計を使うことができるのではないかと思われます。

題材がおもしろいしわかりやすい

ハンバーガーショップにおけるポテトの長さとかチキンの売り上げなどを題材にしているので、わかりやすいです。特定の商品の売り上げなどを題材としている統計の本はいっぱいあります。でも、ハンバーガーショップだったら、ほとんどの人が行ったことのあるお店ですからね。イメージがわきやすいでしょう。

統計に関する基本的な手法について、どんな問題場面でどんな検定が何のために使われるのかわかりやすく説明されています。それぞれの問題場面については、ハンバーガーショップの店員さんによる対話形式で始まっているので、読みやすいわけです。

また、統計の説明をする場合、どうしても数式による理解が不可欠なのですが、その数式内の変数も意味がわかりやすいように、変数名を日本語で表現してくれています。その意味で、数学が苦手でも大丈夫というわけです。

大事なことはちゃんと説明してくれている

基本的には、統計を初めて学ぶ人を対象にしているのですが、難しい部分の説明を端折ったりするわけではなく、丁寧にわかりやすく説明してくれています。

統計では、どのようなデータなのかによって、使える分析方法が変わってきます。例えば、同じ人から2回データをとって1回目と2回目を比較するような場合と、異なるグループの人たちからデータをとってグループ間で比較する場合では、使える分析手法がやや異なります。分析手法を間違えると、結果も変わってくるし、間違った結論を導いてしまうことになります。

「統計学がわかる~ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学~」では、なぜ分析のしかたが変わってくるのかをわかりやすく説明してくれています。初心者向けのテキストとはいえ、間違った判断をしないような説明になっています。

「まずはこれだけ知っていればOK」となる部分をちゃんとおさえてる

1つ1つ丁寧にわかりやすく説明されている分、扱っている内容は厳選されていますが、基本的に一番最初に身につけるべき内容(平均・分散、信頼区間、カイ2乗検定、t検定(対応なし・対応あり)、分散分析(1要因・2要因))はちゃんとおさえられています。これを勉強すれば、統計を使った研究をとりあえず進めることができます。文系の卒業論文ぐらいであれば、十分ではないでしょうか。それに、具体例を使って「仮説を立ててデータをとって仮説検証をする」という流れをおさえているため、ひととおりの研究の流れをざっくり知ることもできます。

確認テストで知識を深められる

統計の本は読んだだけでは、使いこなすのは難しいと思います。自分でデータを使って検定をしながら、「この場合はどうするんだろう」と悩んだり解決することで身についていきます。この本では、確認テストとその解答例が示されていますので、それに取り組むことで、知識を確定させることができます。

また、検定の際に使うソフトは、エクセルをベースとしています。エクセルであれば、多くの人のパソコンに入っているので確認テストなども取り組みやすいわけです(とはいえ、エクセルがなくても、表計算ソフトがあれば大丈夫です。Googleのスプレッドシートなど無料のものでも良いわけです)。

もしも、ちゃんと統計を学んで、あわよくば収入につなげたいと考えるなら・・・

本格的にデータサイエンスを学んであわよくば仕事で使って収入を得たい・・・とか考える人もいるでしょう。その場合はちゃんと教わったほうでいいです。収入を得るということは、お金を出してくれるお客様がいることなので、正しい手続きで分析して正確な結論を導く必要があります。

また、データによっては、テキストどおりにはいかないこともあります。なぜなら、現実のデータはけっこう汚れているからです。欠損値がある場合もあれば、何らかのデータ変換を行わないと分析にかけられない場合もあります。同じデータでもお客さんが何を検討したいかで扱い方が変わってきます。グラフでデータの性質を確認しないと、適した分析がわからない場合もあります。実際のデータサイエンスでは、分析できるようにデータをキレイに整えて、データの性質に基づいて適用できる分析を自分で見つけ出すことが必要です。

だから、統計というのは、まったくの素人が簡単にできないわけですが、その一方でしっかり統計を勉強したのであれば、収入につなげることができます。私は、ココナラを使って、統計による分析のサポートを実施していたことがあります。事情があって今は対応していませんが、統計のスキルはけっこうニーズがあります。

そういう稼ぎ方いいなって思ったのであれば、実際にスクールで教わってみるとよいでしょう。

このスタアカというのは、データサイエンティストを目指すのに特化したスクールとなっています。実務で必要な実践的なカリキュラムが用意されているので、ちゃんと学べば、収入につなげられるスキルを身につけられます。プランがいくつかあって、しっかり学べるプレミアムプランというのもあれば、とりあえず試み的に取り組んでみれるライトプランもあります。ライトプランが月額980円ていどなので、どんな感じか試してみるのにはちょうどよさそうです。

上述したように、私は一時ココナラでデータ分析のサポートをしていましたが、自分の力で収入を得るというのはけっこう楽しいものです。自信もつきます。そのためのスキルをスクールで安価に学んでみてもよいのではないかと。

おわりに

統計を使った分析技術は非常に有用なスキルであり、日常生活だけでなく、学業や仕事でも役立ちます。本記事では、「なるほど統計学園」や「ハンバーガーショップ統計」といった親しみやすい教材を紹介し、統計学の基本的な知識やその学び方について解説しました。

これらの情報が、統計学の初心者が自身の学習をスムーズに進める助けになります。統計学は一見難しそうに見えますが、基本をしっかりおさえていけば、後で高度な内容を学習する際もスムーズに理解できます。基本をおさえて、間違いのないデータ活用とそれに基づく判断力を身につけましょう!

卒論のための漫画を作っています!

このブログではちょいちょい自作漫画をお示ししています。

そのほかにも、以下の卒論漫画を作成しており、多数の漫画配信サイトで販売しています。

詳しくは以下で紹介しています。

この漫画は卒論を学ぶことを意図した学習漫画です。

学習漫画は単なる文字+イラストではありません。感情を交えて表現するので、相手に的確に物事を伝える強力な表現方法です。

学習漫画を作ることに興味がある人はぜひ以下の記事をご覧ください。

なお、このブログでは、コミPo!使って漫画を作成しています。頭の中にある妄想を漫画で表現したいと思ったら、手っ取り早く表現することを可能にするツールです。

マニュアルいらずでまずはやってみるで作っていけるのでおすすめです!

無料体験版もありますので、ぜひ活用してみてください!

コメント